ある40代のカトリック信者の女性が、親しくしていた司祭に、信仰の悩みを相談する手紙を書きました。何通にも及ぶものですが、内容はどれも深刻なものです。

「神父さま、わたしは孤独です。望まれず、放棄された者。愛を求める心の孤独感は耐えられません。心の奥底にも、空虚と暗闇以外には何もありません。この未知の痛みは何とつらいのでしょう。その痛みは絶え間なく続きます。わたしの信仰は無くなりました」

「神父さま、なぜわたしの魂には、このような痛みと闇があるのでしょうか」

「わたしの魂の中では、神がわたしを望まれず、神が神ではなく、神が実在しないというその喪失による激しい痛みを感じます」

「もし神が存在されないなら、人々の魂も存在しません。もし魂が存在しないなら、イエスよ、あなたも真実ではありません。天国、何という空無、わたしの心には天国の思いは、ひとかけらも入ってきません。希望がないからです。わたしの魂の中をよぎるこうした恐ろしいことをすべて書くのを恐れています。それらはイエスよ、あなたを傷つけるにちがいありません。わたしの心には信仰も愛も信頼もありません。多くの苦痛があるだけです。わたしは、もう祈っていません」

手紙の差出人は、マザーテレサ。イエスの呼びかけに答えてコルカタの町に入り、新たな修道会も認可され、本格的に貧しい人々のために尽くし始めたころの手紙です。

驚かれる人も多いのではないでしょうか。あの信仰、あの活動、あのほほえみの陰に、まさかこのような魂の暗闇があったなどと、にわかには信じられません。しかもそれが亡くなるまで何十年も続いていたなどと、だれが想像したことでしょう。

マザーテレサはそのような心の闇を、一人の司教と数名の司祭だけに、手紙や手記で打ち明けていました。彼女自身はそれらの焼却を願っていましたが、結果的には保管されて残り、死後公表されて一冊の本になり、このたびその日本語訳が出版されました。

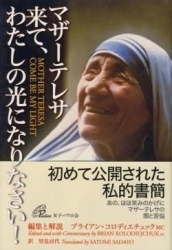

『マザーテレサ 来て、私の光になりなさい!』(※)(女子パウロ会)が、それです。

一読して、驚きや感動と共に、苦しむマザーには申し訳ありませんが、深い安らぎを覚えました。なぜなら、そのような弱さ、無力、空虚こそはわたしたちキリスト者が等しく味わっているものですし、たとえ心の中にそのような暗闇を抱え、その痛みに耐えながらでも、キリスト者として生き、人々を救うことができ、聖者にすらなれるという事実は、人の思いをはるかに超えた神の愛のみわざの、最も美しいしるしだと思ったからです。

若い頃から神との深い交わりを体験し、特にイエスの呼びかけを受けてからしばらくは「主はご自身を完全にわたしにくださった」というような満たされた日々があったのに、実際に奉仕活動を始めるとすぐに「恐ろしい喪失感」と「神の不在」に苦しむことになったマザーは、しかし、それでもなお神を求め、神を愛し、神に忠実であろうとします。「もし地獄があるとしたら、この苦しみがそれだと思います」とまで言いながら。

50歳を過ぎたころ、マザーは一人の司祭から、心の闇についての貴重なアドバイスを受けます。「その試練に対するただ一つの答えは、神に対する完全な委託と、イエスとの一致のうちに暗闇を受諾することです」と。

マザーは答えます。

「神父さまのご親切に対するわたしの感謝を表明する言葉がございません。過去11年をとおして初めて、わたしは暗闇を愛するようになりました。今わたしは闇が、イエスの地上における闇と痛みの非常に小さな部分であることを信じるからです。イエスは、もはやご自身では苦しむことができないので、わたしのうちで苦しむことを望んでいらっしゃることに深い喜びを、今日ほんとうに感じました。今まで以上に、神に自分をゆだねます」

なんと気高い魂でしょうか。イエスを愛するあまり、ついにその闇をも愛するマザー。その後マザーは、生涯この闇に苦しみながら、この闇を愛しとおしました。だれにも知られずに。

「もしわたしが聖人となるとしたら、必ず『暗闇』の聖人になります。地上で闇の中に住む人たちに光を灯すために、いつも天国を留守にすることになります」

マザーテレサの列聖式も、間近です。

※ 『マザーテレサ 来て、私の光になりなさい!』

著者: マザー・テレサ

編集・解説: ブライアン・コロディエチュック

訳者: 里見 貞代

単行本: 四六版 並製640ページ

価格: 2,808円(税込み)

出版: 女子パウロ会

※お買い求めは、「女子パウロ会オンラインショップ(Shop Pauline)」や「Amazon」他、お近くのキリスト教書店などでどうぞ。

・・・< 文中へ戻る >