2016/12/4

(4枚の小さな画像はクリックすると拡大します)

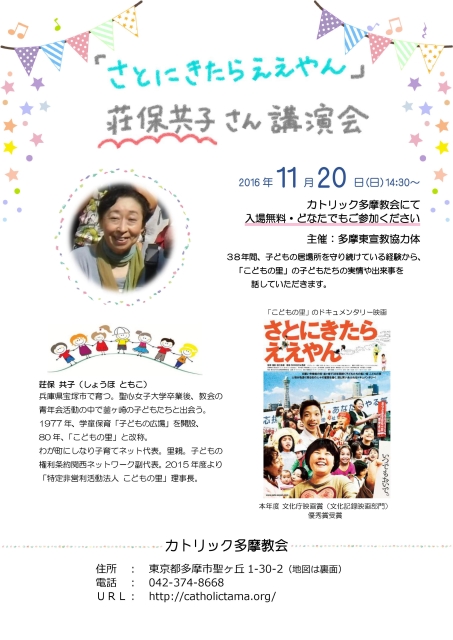

去る11月20日、カトリック多摩教会では、

ドキュメンタリー映画「さとにきたらええやん」の

舞台になった「こどもの里」の開設者であり、理事長の

荘保共子(しょうほ ともこ)さんの講演会を開催いたしました。大阪市西成区釜ヶ崎の「こどもの里」。

「日雇い労働者の街」と呼ばれてきたこの土地で、

荘保さんは、38年もの間、多くの子どもたち、そして

その子どもたちを取り巻く大人たちと関わってこられました。

この日の講演会には、多くの方がお集まりくださり、

皆さま、熱心に耳を傾けておられました。アンケートを行い、

35名の方から、ご感想のホームページ掲載をお許しいただきましたので、

ここに分かち合わせていただきたいと思います。

(文章は判読できる限り、原文ママといたします)

【 10代男性/1名 】・ 現代、若い人の自殺などのニュースを見ると「若い人はストレスをためすぎている人が多いんだな」と感じます。この講演を聞いて、改めてそう思いました。もっと教育を見直すべきだと思いました。【 40代男性/1名 】・ 本当にありがたく想いました。というのも自分がいろいろと常識にとらわれすぎていて、新しい視点が与えられたからです。

まずは、現状を正しく把握して、理解を深めないといけないと思いました。自分がとても罪深く感じました。あまりに物事が見えていなかったからです。自分は、映像からよりも、講演の内容、お話し、(ストーリーとしての)を通しての方が衝撃が大きく感じました。

政治や経済システムが明らかにおかしいことは分かっていましたが、子供たちがここまでおいつめられているのが、そのリアリティが迫ってきて自分が何をすべきなのかが問い直されました。重ね重ねありがとうございました。

(「見学したいか?」の質問には、「衝撃を受けて、どう自分がしたらいいのかと想ってまだ消化しきれてません」の回答)【 40代女性/6名 】・ 私自身が「こども」になった経験でした。・ すごく励まされました。素晴らしい講演会を有難うございました。

・ 荘保さんありがとうございました。お金は子どもにつかわないとね。老人(介ゴ)よりも。

老人だけでなく包括センターは、子どものも始まった。東京では、三鷹、昭島市、文京区。制度の穴(知ってる人は知ってるのに←必要としてない人。知らない人は知らない←必要としてる人)があることを、東京の児童にかかわる人(ケースワーカー)も気付いていて、使える施設(子ども支援センター?放課後?)が近年できたということを最近知った、という話をきいたばかりである。私は、学校の先生が、困った児童を助けてくれるものだとばかり思っていたのに、現場の人から、そうではない現実をきき、自分の無知を、のん気さを恥ずかしく思ったばかりである。

作業服を着た人の隣に座りたがらないのは、単純に、自分の服が汚れるかもということで、差別とはちがうと思う。山ガールでも隣に座りたくない。知人の水道工事の現場監督も、隣に座ってもらえないことを嘆いていたが、自意識過剰だ。そもそも差別とは何か?毛嫌いすることだろうか?人間だからすききらいがあるのはあたりまえだ。公衆衛生が浸透していない現実を知ることができた。

人と人とがかかわることの大切さを改めて知った。

教育と福祉の合体が今必要となっている。沖縄3人に1人が貧困。時給安くても理不尽でも、自分のせいと思ってだまっている人いる。人権、主体性を育てる。

・ さとにきたらええやんを見て、ぜひお話を聞きたく来場しました。私も来年からエンパワメント(親向けのホームスタートという仕組みです)の活動を三鷹で立ち上げるので非常に勉強かつ参考になりました。

・ 映画を見て、一度お話を聞いてみたいと思っており、今日講演会に参加できありがたかった。すべて子どもの現実から出発して行動している姿が印象的だった。映画にも一度しか十字架が出てこなかったし、荘保さんの話の中にもキリスト教のことはあまり出てこなかったが、キリストの聖心を生きている方だと思った。

・ わたしは心の病で結婚できなくって 子供も45歳になってもまだいなくって(女性です)、周りから見れば「半人前」。親二人とだけで、暮らしていると、いつまでたっても親からは「半人前」としてしか見られていず、自信がありませんでした。

「《あなたは生きているだけで素晴らしい》《あなたは価値ある存在だ》と、大人になるほど、思えなくなってくる。そして、こう思えない子供が日本には圧倒的に多い。。」

わたしは、病気だし、親も病気だし、親にご飯食べさせているだけの労働しかしていない。でも、荘保さんに 「あなたは生きているだけで素晴らしい」とじかに言われて来たようで、とても興奮して、生気をもらって帰ってきたんです。

「失敗すること。それも何回失敗してもいい。そこから学んでいくこと」

「一人前、自立とは 何でもそこそこ、ひとりでできる、ではなく、「助けて」とほんとに困った時に言える人。」

「日本では、滑り台から子供が一人落ちると、滑り台がなくなる。自信をますます奪うように、文化や制度が、政治がはたらく。

路上生活者と話すだなんて とんでもない。知らない人から声を掛けられても 相手にしないこと」:これで、子供たちは自分が価値在る者 と思える自信を感じる場をますます奪われている。。

まるで自分自身が、もう一度「こども」になった気分で、講演を聴いていました。《こどもを護ってあげる》ではなく、「まず自分を救ってあげる」なんだな、と思いました。「じぶん」にばっかり集中して生きるのを、日本人はすぐ、否定しようとする。。「肯定しよう」 と思うことも大切なこと、と。一方、「神さまの」願いもだいじにしなくては。

まず、《「自分が 自分でいて大丈夫、そのままでだいじょうぶ」って思えないと。ってことがわたしにはすごく、いつのまにか、しづらい。》それをこの講演会では 明らかにしていただけました。

荘保さんは ひたすら、「子供を助けたくて。」の講演でしたでしょうけれども、わたしはまず自分を救っていただきました。

《こどもはだんだん人間になるのではなく、すでに人間である。》わたしも、「自分を半人前(こども)」 と思っていたことに気づきました。「わたしも、《わたし》でいていい」と。伝えていただいた。

この感想を荘保さんに見られたくはないけれども、(こんな感想で、「おとならしくなく」、はずかしくって)(統合失調ってこういうことね と病名がおりてからこれで一年。しみじみと わたしの頭の足りなさを味わいました。)でも、あの講演会、「おとな」に取っても、「尊い」時間でした。荘保さん、有り難うございました!!!

【 50代男性/2名 】・ 子供の問題はむしろ大人の問題であり社会の問題であると思います。今、私達一人一人が何が出来るかを考えなくてはならないと思います。地域、政治、自治体含め。問題を表面化させ、多くの人が参加出来るよう教会が主動できればと。本日、講演を聞いて思いました。・ 子供が本来持っている力のすばらしさに気づき感動しました。

【 50代女性/13名 】・ すべての大人、教育者が聞くべき話と思いました。・ 貧困・薬物依存・支援のあり方・西成 釜ケ崎の大人。。。。持っていると思い込んでいた知識に、差別があったと思った。何ができるか、何をすればを、考えさせられた。

・ 先日は生き生きとした映画でした。とても何か熱いものを感じました。

・ こどもの里の子どもたちの明るさが、印象に残った。日本は相対的に貧困に陥って、普通に暮らすためにWワークがあたりまえになってきていると思う。子どもとの触れあう時間もなくなってしまうため子どもの里のような愛のある支援者がいる居場所がセーフティネットとしてもっと増えることが大切じゃないかと思いました。

・ 衝撃を受けました。国を支える 生活を国を幸せにするのは子供の教育が第一優選だと思います。これから先も大きな課題だと思います。

・ 子ども食堂を考えていました。勇気をもらいました。ありがとうございました。

・ 荘保さんはいつも目の前の子どもの”必要”を確保するために走ってこられたと思う。目の前の小さなことに1つ1つ向き合い49年、結果今の〝こどもの里”につながったのだと思う。ご自分の考えややり方というよりは、いつも(神様の)お望みに心を置いて生きてこられたと思う。”大人が考える子どもへの支援”ではなく、”予め子どもに備わっている力”に対する信頼・希望が大切と思った。家庭と家族は違うのだということも。

・ 子供の貧困6人に1人。この事に驚いている。まったく知らなかった。子供の居場所が本当に必要だと思った。私にできる事は何か考えてみたいと思っている。子供は親を守ろうと必死で生きている。もっと人のうわべでなく、心の奥深くを見つめたいと感じた。

・ 大変心に響く、すばらしいお話でした。一人一人の命が尊重され、子どもの権利が守られる社会を築いていく必要性をとても感じました。

・ 7年前息子の幼稚園で保護者仲間と障がい児と親を支えるグループをたちあげました。子どもと悩みをかかえる親を助けるつもりの働きが、子どもたちの生きる力に逆に自らを育てられました。本日の講演でいろいろと学ばされ、また共感できる部分も多く、恵みのひとときをいただきました。ありがとうございました。

【 60代以上男性/3名 】・ 講師の長年の活動を聞き我々の活動にヒントになるものが多々あった。ありがとうございました。・ 素晴らしいお話ありがとうございました。大昔、神戸少年の家で数週間ボランティアをした時のことを思い出しました。

・ 非常に興味深い講演であったと思います。東京教区、カトリック多摩教会でも「こどもの里」に対し、継続的な支援が必要と思います。

【 60代女性/9名 】・ 依存症がほかに依存するものがないからという事実にショックを受けました。今、”自己責任”という言葉に、どれほど多くの傷ついた人々が行き場を失っているか—という現状をベールにおおうための言葉だとわかりました。・ きれいな目をもつ釜ケ崎の子どもたちの元気な笑い声が聞こえてきそうな時間を過ごさせて頂き感謝です。

・子どもたち自身がつくり出す生きる力

・生きている場所—大人も子どもも真剣に向かいあっている姿は輝いている

・お互い大切な存在であるという事を毎日の生活を通して教えている場所

どの場面を見ても心がつながっている事を感じさせて頂きました。

・ 映画を観て こどもたちのエネルギーをたくさん感じました。 薬物についての依存の原因がわかりました。かなりショックでした。

私のできることは?考え中。仕事にも生かしたい。

・ 終戦直後10年間位は、貧困の生活を経験しましたが、今だに、釜ヶ崎のような体験をしいられる子ども達がいることは悲しい。子どもの成長は心身共に健ぜんでなければならないのだから---。政治的貧困もあると思う。

・ 新たに「子育て支援」をできるところから始めることになり準備中です。今日のお話は、本当に核心をついたもので、しかも、実際の現場での心痛む体験も交えて 渾身の力で語って下さりこれ以上の感謝はありません。非常勤で学童にも勤めておりますが、子どもたちの顔を思い浮かべながらこちらの方も多くの示唆をいただきました。

・ よかった。子供の大変さを感じ もう少し知りたいと思う。地域で守っていくということは同感しました。

・ 映画で気づいたことよりもっと濃密でした。やりながら教えられ気づき実行していく力・エネルギーがすごいと思いました。知らないことに甘んじすぎている。

・ シンナーを吸ったり家出する少女たちは、本当は帰りたくない帰れない本当の理由があり、父おやからの性的ぎゃくたいがあるということを知ることが出来ました。政府や行政がいかにマトはずれであり、助けになっていないという本当の現実を知りました。また、子供たちの力、たくましさも分かりました。講演して下さりありがとうございました。

・ 素晴らしいお話を拝聴させて頂きました!ありがとうございました。政治、環境が悪いと言っても改善になり難いと思います。少しでも1人(私)の出来る事をして参りたいと思いました。私の友人も生活保護の方がおられお話を聞くこと!!彼女の心を少しでも聞ける事!!チョットした時間でもと!!考えて実施しております。少しでも良い社会になる事!!を願っております。健康に気をつけられ沢山の子供達の親でいらっしゃって下さい!!ご自愛下さいませ。

(参考)

・ 「荘保共子さん講演会のお知らせ」