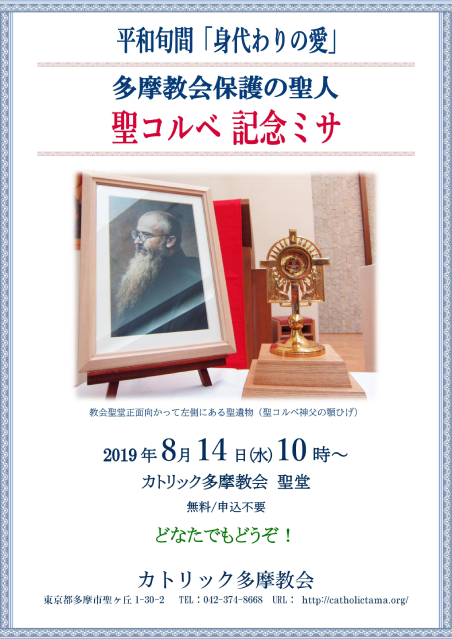

8月14日は、聖マキシミリアノ・マリア・コルベ司祭殉教者の記念日にあたります。

聖コルベは、多摩教会保護の聖人でもありますので、記念のミサを行います。

どなたでも、ぜひご参加ください。

![]()

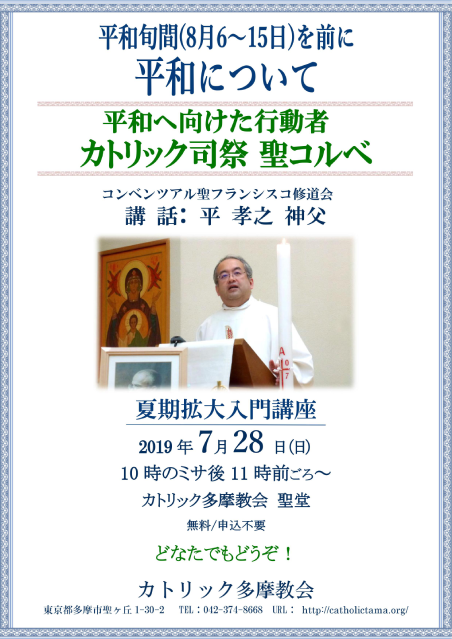

🔹 聖コルベ 🔹

聖コルベは、日本やポーランドで深く崇敬されているカトリックの神父です。

アウシュビッツで亡くなった多くの人の一人ですが、現地では、彼は他者のために命をささげた殉教者として特別な存在とされています。

コルベ神父は、1930年36歳で長崎に上陸し、日本の出版事業に貢献、現地の学力向上に寄与しました。日本、中国、インドに修道院を設立し、1936年、ポーランドに戻った3年後に第二次世界大戦が起こり、ナチスに拘束され、拷問を受けます。1941年にアウシュビッツに送られ、16670の番号を身体に刻まれ、日々の過酷な労働にも課されます。

1941年、夕方の点呼で囚人一人が不足したとき、ガヨヴィニチェクという人含めた10人が見せしめの処刑に指名されますが、コルベ神父は、「わたしは神父です。妻も子もいません。身代わりになります」と申し出ます。餓死の刑でしたが、17日間たっても生き延び、ナチス軍によって最終的には毒薬剤を投与され、8月14日帰天されました。

カトリック教会は、その8月14日を記念日とし、聖人へ思いを馳せること、それゆえ戦争による悲惨なことが起こらぬよう祈り、できる行動を祈りと共に誓います。

![]()

💠 聖コルベ記念ミサ 💠

日 時: 2019年8月14日(日)10時から

場 所: カトリック多摩教会(Google Map) 聖堂

( 東京都多摩市聖ヶ丘1-30-2 / TEL:042-374-8668 )

司 式: 豊島 治神父(当教会主任司祭)

= 無 料*申込不要 =

![]()

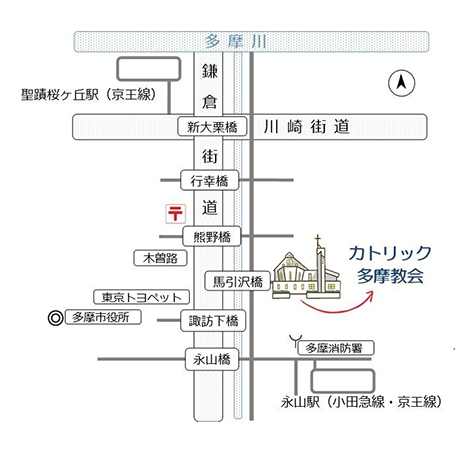

(Google Map)

☆電車のご利用

小田急多摩線「小田急永山駅」、京王相模原線「京王永山駅」より徒歩15分

京王相模原線「聖蹟桜ヶ丘駅」より、徒歩20分

☆バスのご利用

※「小田急永山駅/京王永山駅」より

6番のりば(バス乗り場案内図 ・時刻表 =2018年9月25日現在=)

桜22系統~桜25系統「聖蹟桜ヶ丘駅」行き

二つ目の「諏訪下橋(すわしたばし)」停留所下車。

横断歩道を渡り、バスの進行方向で川沿い100m右。

※「京王線・聖蹟桜ヶ丘駅」より

11番のりば(バス乗り場案内図)

桜22系統~桜24系統

二つ目の「車橋 (くるまばし)」停留所で下車 。川沿い200m左。

☆タクシーのご利用

永山駅より 「馬引沢橋(まひきさわばし)そばの多摩教会」で。基本料金。

聖蹟桜ヶ丘駅より「馬引沢橋(まひきさわばし)そばの多摩教会」で。1300円前後。

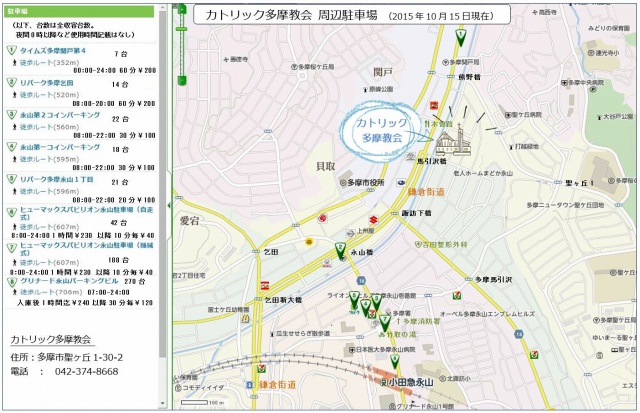

☆近隣駐車場のご案内

遠方からお越しの方、お体の具合などで車のご利用をお考えの方は、以下の近隣駐車場をご利用ください。

![]()

住所: 東京都多摩市聖ヶ丘1-30-2

<鎌倉街道・馬引沢橋(まひきざわばし)そば>

電話: 042-374-8668